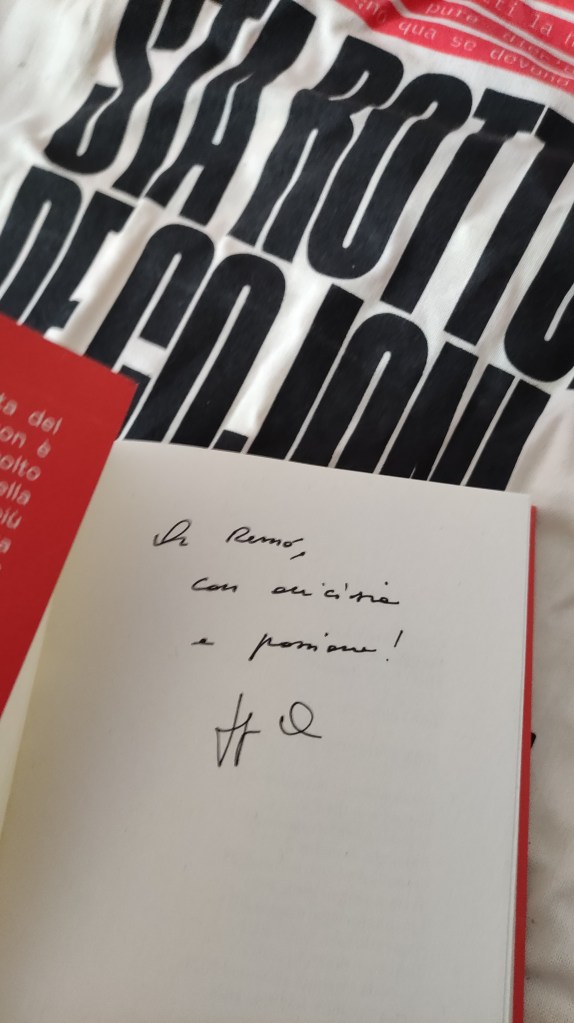

Il giorno del sabato del Salone del Libro 2024, Torino ci concede un clima finalmente primaverile, cielo azzurro, limpido, sole non troppo caldo e nemmeno mezzo parcheggio libero nei pressi del Lingotto. Grazie alla conoscenza capillare della città di I., riusciamo a trovare un posto relativamente vicino. Una fermata di metrò, potremmo andarci così oppure camminare. Preferiamo camminare, che fa bene ed è anche piacevole sgranchirsi un po’ le gambe (io sono in auto dalla mattina presto). Appena entrati è subito chiaro che c’è il pienone, alcuni stand, quelli delle case editrici maggiori, saranno di sicuro murati di gente, ma siamo ottimisti. Abbiamo un vademecum cartaceo di quello che ci interessa vedere e io ho anche fatto un piccolo piano d’azione, perché ho in mente di fare due o tre cose “fuori schema”, se mi riesce. Si comincia quindi con un giro di ricognizione per ambientarci e la partenza appare subito in salita, perché allo stand della Fanucci c’è lo sconto Salone 3×2 (uno dei pochi, a dire il vero) e mi tocca infilarmi nella ressa. Mi accaparro con destrezza, lottando per mantenere la posizione, ho ancora le energie fresche, un libro di Dick (uno dei pochi che mi sembra di non aver letto e di non avere in libreria a casa), che non fa mai male (sfoggio anche una fantastica maglietta gialla che lo rappresenta con un terzo occhio sulla fronte), il secondo volume del ciclo di Dune e il romanzo da cui è tratta una serie molto bella con Jeff Bridges che ho visto tempo fa (“The Old Man” su Disney plus, guardatela, se riuscite, che merita). In cassa un tizio barbuto nota la mia t-shirt e mi chiede dove l’ho presa. Su Amazon, gli rispondo, ho fatto una ricerca random e ho trovato questa. Ah, io non potrei mai, mi dice lui quasi schifato, io sono gramsciano, ho una libreria “fisica”. Scandisce bene l’ultima parola. Va beh, tu resta gramsciano, che io resto quello con la maglietta di Philip Dick. Che poi chi l’ha detto che Gramsci non avrebbe mai usato Amazon? Vendono di quei quaderni che levati. Scherzo, dai! In ogni caso, non perché indotto dal cassiere gramsciano, ma perché volevo già andarci, mi reco allo stand di People e mi prendo due libri, che mi danno la possibilità di avere in omaggio la splendida borsina con la scritta “Sta rottura de cojoni dei fascisti”. Uno è un libro del Poiana (“La guerra dei Bepi”) e l’altro è “Non siete fascisti ma” (con una fascetta scritta a mano che recita “A Gasparri non è piaciuto”), autore Beppe Civati, che è lì in presenza e me lo firma “con amicizia e passione”. Il gramsciano sarebbe orgoglioso di me.

Allo stand de La nave di Teseo prendo “Il fattaccio” di Antonio Rezza (se non sapete chi è, fate una googolata e stupitevi); di mattina c’era stata la presentazione con Luca Bottura, ma ce la siamo persa. Bottura però lo ribeccheremo dopo, alla presentazione del suo libro (suo di Bottura) “Menomale che Silvio c’era” e non rimaniamo per niente delusi. Bottura si rivela simpatico e logorroico come quando anni fa lavorava a Radio Capital (poi ha fatto mille altre cose, anche come autore televisivo, l’ultima è “Splendida cornice” con Geppi Cucciari) e ci fa passare un’oretta davvero divertente. Ma prima di lui eravamo stati a sentire Moresco. Sì, Antonio Moresco, che è semplicemente uno dei miei scrittori preferiti (oltre che uno dei colossi della letteratura italiana contemporanea). L’ultimo suo romanzo, “Canto del buio e della luce”, è pubblicato con Feltrinelli, quindi raggiungiamo il loro stand, che è gremitissimo di gente, e lo cerco tra una marea umana che sembra avere l’unico scopo collettivo di impedirmi di muovermi (me lo trova I.) e assieme ad esso prendo il nuovo libro di Rick Dufer, (filosofo e youtuber, provate a vedere i suoi video, io li trovo sempre molto interessanti), intitolato “Critica della ragion demoniaca”. Ok, abbiamo il romanzo, sappiamo dove si terrà la presentazione e, memori di quello che è successo due anni fa (siamo stati i primi estromessi da un evento dopo quasi un’ora di coda), raggiungiamo il posto in larghissimo anticipo. Tanto che abbiamo anche tempo di bere qualcosa, passare dal bagno e fare una cosa che forse non è mai stata fatta al Salone (almeno credo). Quando esco dal bagno vedo che in coda per entrare c’è proprio Antonio Moresco. Che faccio, vado a importunarlo o lascio perdere? Lo scopriremo in seguito, perché ora c’è quell’altra faccenda in sospeso, che riguarda Moresco, ma anche un’altra persona, uno scrittore, pure lui.

Si tratta di Andrea Viscusi, scrittore di fantascienza e non solo, editor, massimo esperto italiano di Futurama e di Dune e di molte altre cose (tra cui i dinosauri), nonché “Story Doctor” su Youtube. Un canale dai contenuti sempre molto interessanti riguardo la scrittura, la narratologia, fiction, insomma, sul raccontare storie. Lo avevo già incontrato dal vivo tempo fa a una manifestazione a Milano (quella volta mi aveva detto che un mio racconto gli sembrava ben scritto, anche se poi non era stato selezionato, ma va beh, non è questo il punto) e comunque, seguendo i suoi contenuti, mi capita a volte di commentare. In particolare, una volta l’argomento in questione era proprio la scrittura di Moresco. A Viscusi era capitato di leggere un suo libro, che in realtà era una raccolta di articoli apparsi non so dove, probabilmente non scritti con uno stile che ci si aspetterebbe da un nome così noto ed essendo la prima cosa sua che leggeva, non gli aveva fatto una gran bella impressione. Beh, io non è che mi ritenga il difensore d’ufficio di Moresco, non credo che ne abbia nemmeno bisogno, però mi sono sentito in dovere di controbattere. E la cosa che forse vi lascerà allibiti è che, anche in rete, tra persone civili, si può discutere e si possono avere pareri diversi, senza per forza insultarsi o minacciarsi di morte. Strano, eh? È strano anche il fatto che si debba fare un tale puntualizzazione, comunque. In ogni caso il nostro dialogo si era chiuso con me che promettevo ad Andrea di portargli un libro di Moresco, se proprio era così restio a provare a leggerne altri. Sembrava morta lì. Ma a me piace mantenere le promesse che faccio e avevo già in mente quale libro infilarmi nello zaino.

È un romanzo del 2010 intitolato “Gli incendiati”, non uno di quei tomi giganteschi da 700 pagine e oltre, che spesso Moresco sforna, ma comunque un testo in cui la forza del suo modo di scrivere è ben evidente. Nella mia vita poi quel libro ha una strana storia, l’ho letto in ebook, l’ho regalato in cartaceo, ma mi è tornato indietro e allora mi sono fatto l’idea che sia un libro destinato a viaggiare, a girare “bruciando” lettori su lettori.

Vado allo stand dove ho già intravisto Andrea, ma prima era attorniato da un po’ di persone e non mi piaceva disturbarlo, magari durante contatti e vendite importanti, con questa mia scemenza da mantenere. Al momento è libero, mi ripresento, ma mi riconosce subito, anche se dall’ultima (unica) volta che ci siamo visti mi sono tagliato la barba. Parliamo un po’ del suo ultimo lavoro e poi gli ricordo la faccenda di Moresco e gli porgo il libro. Mi sembra che la prenda bene, gli stringo la mano e ci salutiamo. Ci vedremo ancora? Ma soprattutto, gli piacerà il romanzo di Moresco? Credo che sia una rarità che un lettore vada al Salone del Libro e regali un libro a uno scrittore (ma non un libro suo o una proposta di pubblicazione, il libro di un altro, così). Magari non gli piacerà nemmeno, chi può dirlo, in ogni caso Viscusi mi dà l’idea di uno che almeno la sfida di provare a leggerlo la accetterà di buon grado.

Ed è con questo spirito che ci mettiamo in attesa per l’incontro con Moresco (e siamo i primi della fila!).

Prendiamo i primi posti liberi dietro a quelli riservati, che poi resteranno in gran parte vuoti (e io mi chiedo, perché prenotare dei posti per un incontro se poi non ci vai?). L’attesa viene ampiamente ripagata, la presentazione mette in luce la complessità e l’originalità del libro in cui si immagina che d’un tratto nel mondo sparisca la luce. Molte sono le osservazioni e le speculazioni che si possono fare, non a caso Moresco stesso si è consultato con vari personaggi del mondo dell’arte, della scienza etc. per avere degli spunti, angolazioni differenti su cui lavorare, anche se la metafora sul mondo esistente è abbastanza chiara (o scura?), le tenebre sono già qui. Insomma, non vedo l’ora di iniziare a leggerlo. L’ora passa velocemente, nonostante le tematiche su cui riflettere siano belle toste e, mentre gli altri si avviano verso il firma copie, io e I. guadagniamo l’uscita, perché a breve ci sarà la presentazione di Bottura in un altro padiglione e forse ce la facciamo ad arrivare in tempo (sì, poi, come dicevo, ce l’abbiamo fatta).

Eh sì, ho saltato il firma copie.

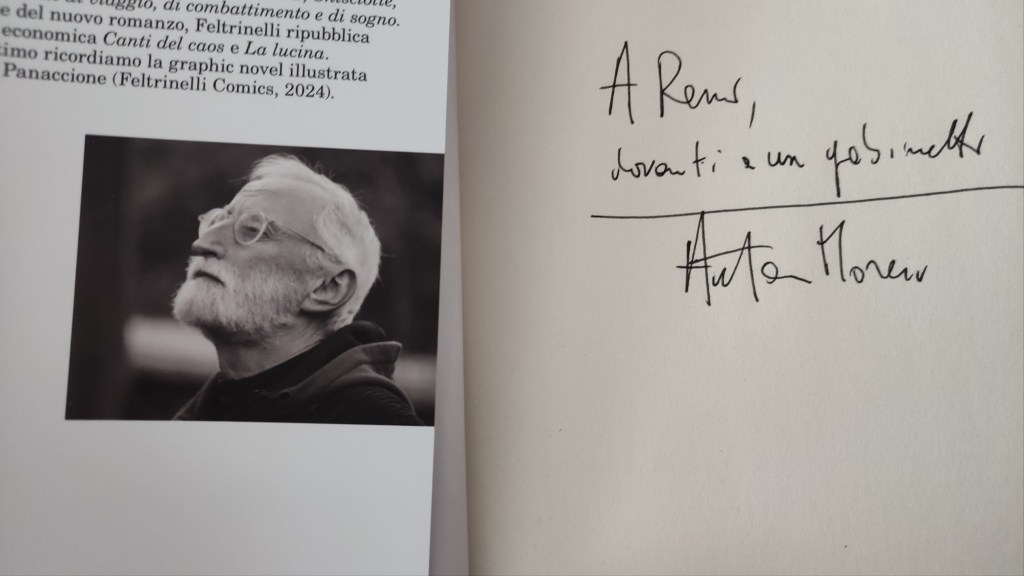

Torniamo al momento della fila al bagno. Io non sono uno che sbava per avere autografi o cimeli vari da vip qualsiasi, salvo appunto che siano personaggi che davvero stimo e ammiro in modo sincero. Alla fine, mi sono avvicinato a Moresco col libro appena comprato tra le mani tenendolo un po’ nascosto, assieme a una biro. Moresco ha sempre quell’espressione imperscrutabile, non sembra mai “allegro”, è difficile vederlo ridere, al limite sorride. Poco, comunque. Avrebbe potuto benissimo mandarmi a quel paese e invece no, si dimostra gentile e quasi “giocoso”, perché, mi dice, se le va bene, le farei una dedica un po’ naif. Per me va bene, figuriamoci, gli porgo la mia penna, ma lui usa la sua e sulla prima pagina del libro scrive qualcosa di assolutamente diverso da quanto avrà scritto sui libri degli altri spettatori che poi si sono messi in fila per il firma copie. A loro magari avrà scritto frasi con riferimenti alla luce e al buio, alla vita, alla letteratura, qualcosa di esistenziale, primitivo, struggente, evocativo. Le solite cose insomma. Perché sulla mia copia del suo romanzo invece c’è scritto:

“A Remo davanti a un gabinetto.”

E chi ce l’ha una dedica così? Oddio, se ci avesse aggiunto “con affetto”, sarebbe stata una bellissima poesiola in rima, ma va bene anche così. E va benissimo perché ho avuto la prontezza di riflessi di rispondere (per evitare di vivere di rimorsi con un patetico si figuri di manzoniana memoria sul groppone). E quindi gli ho detto:

“Comunque, maestro, si tratta di momenti imprescindibili per la vita di ognuno.”

L’ho salutato stringendogli la mano e facendogli i complimenti e sono tornato da I.

Finito l’incontro con Luca Bottura, siamo usciti e su un palco all’esterno abbiamo seguito qualche minuto della presentazione di un libro che parlava di musica di un giornalista di cui non ricordo il nome, affiancato da Manuel Agnelli. Abbastanza interessante, ma erano quasi le nove di sera e la voglia di pizza seduti a un tavolo come si deve cominciava a farsi abbastanza impellente. Quasi imprescindibile, direi.

Una giornata da ricordare, probabilmente il Salone più intenso e divertente (e temo anche il più dispendioso) che ho mai vissuto. Ma i record sono fatti per essere battuti. Che succederà l’anno prossimo?