Il film di Gulliermo del Toro, candidato ai prossimi Oscar in quattro categorie (tra cui miglior film), crea atmosfere coinvolgenti tra dramma psicologico e noir, senza dimenticare l’elemento “freak”, tanto caro al regista, ma non si tratta della prima trasposizione cinematografica del romanzo del 1946 di William Lindsay Gresham.

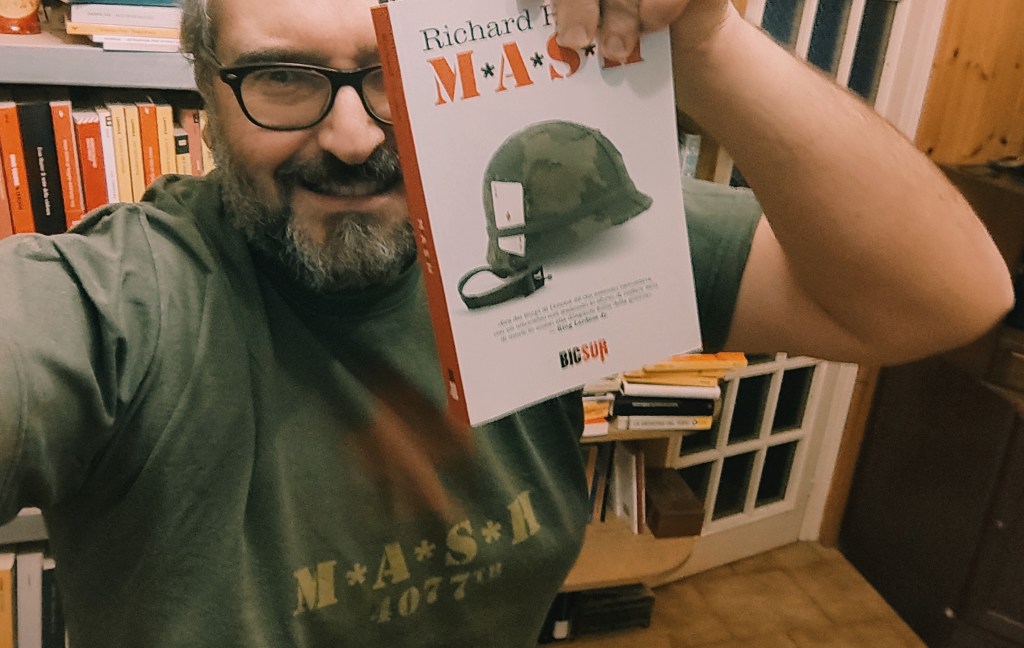

Non cadrò nella facile banalità di dire che il romanzo è molto meglio del film, sarebbe un giudizio semplicistico e nemmeno troppo onesto. Quando si porta sullo schermo una storia di quasi 500 pagine, è doveroso operare delle scelte e dei tagli. E in ogni caso una trasposizione è un’interpretazione, non un pedissequo processo di spostamento da un medium all’altro. Ma partiamo dall’inizio. Avevo già previsto di andare al cinema a vedere il film e il giorno prima ero in libreria. Vado alla cassa con le tre cose che avevo intenzione di prendere (devo pormi degli obiettivi precisi quando entro in libreria, altrimenti, oltre a sforare il budget, me ne uscirei sempre con una carriola di libri che vagamente mi intessano) e la libraia mi propone Nightmare Alley di William Lindsay Gresham. Una fascetta pubblicitaria mi rivela che si tratta del romanzo da cui è tratto il film di del Toro, che andrò a vedere l’indomani. Ovvio che non riuscirò mai a leggere il romanzo prima di vedere il film, per cui seguo il corso degli eventi, mi guardo il film e poi comincio il romanzo e devo dire che, anche se si conosce già la storia, ne vale proprio la pena di leggerlo.

Oltre a ciò scopro che non è la prima versione cinematografica tratta da questo libro: ce n’è stata una nel 1947, con protagonista Tyrone Power, per la regia di Edmund Goulding. In qualche modo cerco di recuperarla e vederla per avere una visione d’insieme e fare qualche raffronto.

La sostanza della vicenda non cambia. La storia narra la vita di Stanton Carlisle, imbonitore (e baro), che dalle fiere di paese, fa carriera come mentalista (nel libro fonda una vera e propria chiesa) in coppia con Molly e quindi aiutato dalla psicologa Lilith Ritter, che lo introduce nell’alta società. Il romanzo ha più ampio respiro, il protagonista si unisce ai “baracconi” fin dall’età di 21 anni e non da adulto come nel film più recente (tenendo conto che Bradley Cooper è ampiamente sopra i 40 e Tyrone Power all’epoca era circa trentenne) e le sue vicende d’infanzia sono indagate in modo più approfondito, ma non fine a sé stesso. Infatti non solo il periodo di Stan da bambino avrà ripercussioni sulla sua psicologia matura, ma c’è anche qualcosa di diverso, Stan da grande, tornerà a casa da suo padre a fargli visita. Anche il rapporto con Lilith è, nel libro, delineato con chiarezza fin dal primo incontro (lei lo stende subito, letteralmente), mentre nel film sembra più casuale o pare che sia lei a cercarlo. La scena madre, di cui non svelo l’esito, ossia il momento in cui viene messo in scena il più ambizioso numero, del Toro la replica, o meglio la ricrea, partendo dal primo film. Nel romanzo è molto differente, non si svolge del giardino del magnate da irretire, Ezra Grindle, ma in un luogo più appartato e protetto. Devo però ammettere che questa scelta è molto comprensibile: esteticamente la soluzione adottata colpisce di più, anche se l’altra avrebbe più senso. Il film del 47 poi ha un finale un po’ più edulcorato, imposto dalla produzione, che stempera abbastanza il senso della storia, imponendo una specie di lieto fine.

Il romanzo è scritto in modo incalzante, con una prosa moderna che non dà tregua al lettore. Il punto di vista prevalente è quello del protagonista, ma le angolazioni si alternano nelle scene in cui non è presente e, pur essendo scritto in terza persona, riesce a non cedere al tranello del narratore onnisciente. Anche se si può prevedere quali sbocchi potrà intraprendere la vicenda, fino all’ultimo resta avvincente e trascinante. Parte del merito immagino sia anche del traduttore italiano Tommaso Pincio (scrittore anch’egli), che nella postfazione racconta la vita dell’autore e le circostanze che lo portarono a scrivere quest’opera, prima della sua triste fine, morto suicida a poco più di cinquant’anni, dopo aver appreso di essere ammalato di cancro.

Il film di del Toro è costruito magistralmente, nonostante alcune differenze con la storia originale, che emergono specialmente nella seconda parte. Le atmosfere e le ambientazioni sono impeccabili e il cast stratosferico impreziosisce una messa in scena che in mano ad altri magari avrebbe mostrato più di una falla. Il risultato è un dramma psicologico dai risvolti noir, che riesce a coinvolgere e a intrattenere anche con due ore e mezza di durata. Ci sono i freak e la gente comune che non attende altro che essere ingannata, c’è un metodo in un quaderno segreto e la capacità di capire le persone con un semplice sguardo. C’è una parvenza d’amore, l’inganno che va oltre il premio in denaro, quando in palio c’è da sfatare un destino che i tarocchi predicono non favorevole (la carta dell’Appeso) e giù, giù in fondo, nel suo buco, c’è il mangiabestie (uomo bestia nel film), attrazione fuori legge a metà strada tra l’umano e il ferino.

Nella parte del protagonista troviamo Bradley Cooper, la fascinosa Lilith ha il volto di Cate Blanchette, Molly è interpretata Rooney Mara, l’indovina Zeena è Toni Colette, ma ci sono anche Willem Defoe (Clem), Ron Pearlman (Bruno), Richard Jenkins (Ezra Grindle) e David Strathaim (Pete).

Da oggi La Fiera delle Illusioni è disponibile su Disney plus (fermo restando che si tratta di uno di quei film che andrebbero visti al cinema).