Un perfetto sunto del regista newyorkese e della sua opera cinquantennale

La critica che spesso viene mossa a Woody Allen, di solito dai suoi detrattori e da chi non lo conosce abbastanza e comunque non lo apprezza (non voglio dire non lo capisce, perché voglio essere buono), ma i gusti sono gusti, è quella di rifare sempre lo stesso film. Il buon Woody, che ha compiuto 90 anni e che lavora come battutista da quando non ne aveva ancora 20, è nel mondo del cinema da oltre cinquant’anni, scrivendo, dirigendo e spesso interpretando quasi un film all’anno. Sfiderei chiunque a riuscire a non essere mai in qualche modo ripetitivo, fermo restando che ogni autore ha le sue proprie tematiche predilette, sulle quali magari si sofferma e indugia maggiormente. Il cinema di Allen, che io amo, ha attraversato diverse fasi espressive, dagli inizi smaccatamente comici, alle commedie più leggere, introspettive, in alcuni casi dai toni decisamente oscuri. Anche gli scenari sono spesso cambiati. New York è l’ambientazione prediletta, ma Woody si è anche divertito a raccontare storie in Europa, a Londra, Parigi, Barcellona e persino a Roma.

Ho visto quasi tutti i film di Allen, non tutti purtroppo (lacuna che prima o poi colmerò), e non posso dire che mi siano piaciuti tutti, anzi. Alcuni sono indubbiamente dei capolavori, ma altri mi sono sembrati un po’ troppo leggeri e per certi versi stucchevoli (ce n’è uno in particolare che non mi piace, ma non dirò qual è), eppure io sono convinto che, perfino nella pellicola più debole e meno riuscita, Allen riesca a metterci sempre qualcosa di originale. Magari una sola scena o una singola battuta, in ogni caso una zampata, un soffio di genialità che alza un po’ il livello dell’opera. Non è un autore da prendere sottogamba, Woody Allen: spesso con leggerezza o apparente superficialità riesce sviscerare gli intricati labirinti dell’animo umano e qui gli esempi sarebbero molti, ma non è questo il tema.

Allen ha anche scritto molto, per il teatro, libri con aforismi, racconti, che in alcuni casi sono parte dei suoi film e quest’anno ha dato alle stampe il suo primo romanzo, “Che succede a Baum?”, libro che inevitabilmente ho comprato e divorato velocemente (abbastanza breve, meno di 200 pagine).

Eh sì, il romanzo di Woody Allen sembra un film di Woody Allen, senza per questo essere banale o prevedibile.

Il protagonista, Asher Baum, è uno scrittore e giornalista (ma nelle sue intenzioni vorrebbe essere un grande scrittore, che ha come numi tutelari dei mostri sacri della letteratura come Kafka e Dostoevskij), in piena crisi esistenziale e lavorativa. I suoi romanzi non vanno bene, il suo terzo matrimonio sembra sempre più in bilico e lo spettro di un’accusa per molestie da parte di una giornalista, che secondo lui, avrebbe frainteso il suo comportamento durante un’intervista, gli incombe sulla testa come una spada di Damocle. Il suo primo matrimonio era naufragato a causa di una storia strana tra gemelle, il secondo, quello che Baum ricorda con maggiore affetto, è finito perché lei se n’è andata di punto in bianco per fare l’allevatrice dall’altra parte del mondo e ora lui si trova in una relazione, iniziata con grandi aspettative (specialmente da parte di lei che credeva di aver incontrato un genio della letteratura), in bilico sull’orlo di un precipizio, anche a causa di continue e ripetute delusioni e incomprensioni. Oltre tutto, la voglia e quasi un’ostentata esigenza della terza moglie di Asher, Connie, di vivere in mezzo alla natura costringe Baum a stare lontano dalla sua amata New York e, come se non bastasse, il figlio di lei, Thane, che Baum conosce fin da quando era piccolo, ma con il quale non è mai riuscito a instaurare un buon rapporto, ha appena pubblicato il suo primo romanzo ed è un successo colossale. Che cosa potrebbe andare peggio? Beh, la fidanzata di Thane assomiglia in modo imbarazzante, con qualche anno di meno, alla seconda moglie di Baum e questo non può che creargli ulteriori motivi d’ansia e frustrazione. Baum quando si agita parla da solo, senza dare peso a chi gli sta attorno e… sulla trama non aggiungerei altro.

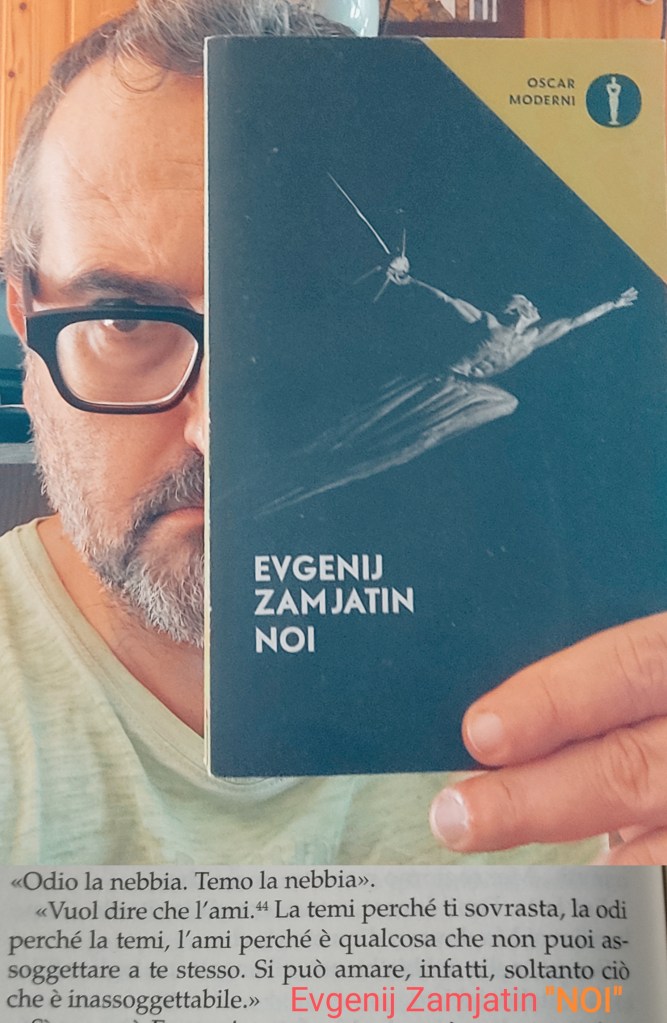

Asher Baum è un tipico perfetto alter ego alleniano, visto in molti suoi lavori precedenti: ebreo newyorkese, intelligente, geloso, ansioso, ossessionato dalla morte, dal sesso e dal fallimento (personaggi simili li abbiamo visti in “Annie Hall”, “Manhattan”, “Hannah e le sue sorelle”, “Crimini e misfatti”, per fare qualche esempio). Anche i temi all’interno dell’intreccio possono definirsi ricorrenti nell’universo di Allen, come quello della nevrosi, dell’insicurezza artistica, dei conflitti familiari (Baum teme che Connie lo tradisca col fratello), argomenti in qualche modo trattati in “Stardust Memories”, “Harry a pezzi” e Melinda e Melinda”, giusto per citare qualche titolo. Per non parlare di come, con pochi tratti e frecciatine a dir poco sarcastiche, viene narrato l’ambiente culturale newyorkese (come in “Celebrity”, “Hollywood Ending” e in qualche modo anche in “Blue Jasmine”) e come tutta la storia sia costellata di piccoli e, volutamente mal celati, riferimenti autobiografici. C’è anche una sorta di risposta al finale “aperto” di un film, in cui Allen non compare come attore (“Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni”), come se volesse chiudere il cerchio sul discorso del plagio letterario, ma non dico altro per non fare spoiler.

Lo stile narrativo del romanzo è vivace e scorrevole. In meno di duecento pagine, il libro racchiude il meglio di Woody Allen: le sue nevrosi, l’ambiente intellettuale newyorkese, le crisi esistenziali, le riflessioni sulla morte e il cinismo, tutto espresso con ironia e un umorismo unico. È una lettura davvero consigliata, non solo per chi già apprezza Woody Allen, ma anche per chi vuole scoprire la sua essenza letteraria.